Warum ich mich doch für das Medizinstudium entschieden habe

Trotz Maden und eiternden Wunden: Warum ich mich zu einer Karriere als Medizinerin entschlossen habe und was ein 1,5 kg schwerer Klumpen Fleisch damit zu tun hat.

„Also ich könnte das ja nicht.“ Diesen Satz höre ich wirklich oft. Von meiner Familie, von Freunden, deren Bücherregal nicht zu 80 Prozent aus Anatomie-, Pathologie und Physiologiebüchern besteht und in deren WG-Wohnzimmer kein Skelett namens Fridolin steht.

Richtig, ich bin Medizinstudentin, und das seit mehr als 4 Jahren. Im Prinzip antworte ich wirklich gerne und auch ein bisschen mit Stolz auf die Frage, was ich studiere, mit „Medizin“. Auch wenn ich nicht gerade von mir behaupten kann, dass mir das ganze Drumherum nichts ausmacht. Um ehrlich zu sein, finde ich bestimmte Aspekte meines Studiums ziemlich eklig. Immer noch.

Ich möchte da nicht allzu bildhaft ins Detail gehen, aber wer, nur um ein Beispiel zu nennen, einmal kriechende Maden in einer eiternden Wunde gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Oja, das gibt’s. Man nutzt die kleinen Viecherl therapeutisch bei chronischen Wunden, die nicht verheilen wollen. Ich bin auch nicht wirklich ein Fan von Erbrochenem und anderen wohlriechenden Substanzen, die dem menschlichen Körper entstammen. Aber das gehört nun mal dazu. Man gewöhnt sich dran und lernt, es als Teil des großen Ganzen zu akzeptieren.

Man gewöhnt sich dran, was zum Medizinstudium alles dazugehört. © Julia Praxenthaler/meinplan.at

DER BERGDOKTOR – ALLES FAKE-NEWS?

Es ist ein großartiges Studium. Ein „ehrwürdiges“, wie ein Professor mal sagte, womit er nicht Unrecht hat. Jedem, der sich durch das meist sechsjährige Studium kämpft, blüht ein quasi sicherer Arbeitsplatz, ein ganz ansprechendes Gehalt und, nicht zu vergessen, eine gewisse Position, die mit gesellschaftlichem Ansehen verbunden ist. Allem voran die Gewissheit, einmal mit seinem angehäuften Wissen und der wachsenden Fachkenntnis einem Kranken helfen zu können.

Dieser Satz, „Ich will den Menschen helfen können“, wird oft ein wenig belächelt. Eine gewisse Naivität schwingt oft mit, die kitsch-romantische Vorstellung des attraktiven Bergdoktors, der mit jedem Kranken per Du ist, stets das passende heilende Safterl hat und sich für die Menschheit heldenhaft aufopfert. Doch für mich war es persönlich genau das, was mich in der Schulzeit dazu gebracht hat, mir ein Anatomiebuch zu kaufen und mich in den Leistungskurs Biologie einzuschreiben.

Ich will jemand sein, der dazu beiträgt, das wohl wichtigste Gut eines Menschen zu erhalten und wiederzuerlangen, nämlich seine Gesundheit. Hört sich nach klischeehaftem Gerede an, aber so ist es. Das ist meine Motivation.

MOTIVATION: DEN EIGENEN KÖRPER VERSTEHEN

Das und die brennende Neugier, den menschlichen Körper im Detail zu verstehen. Zu verstehen, wie die 100 Billionen Zellen unseres Körpers so perfekt funktionieren und uns in einer einzigartigen Symbiose viele Jahrzehnte durch das Leben schreiten lassen. Und wie all das seinen Anfang nimmt.

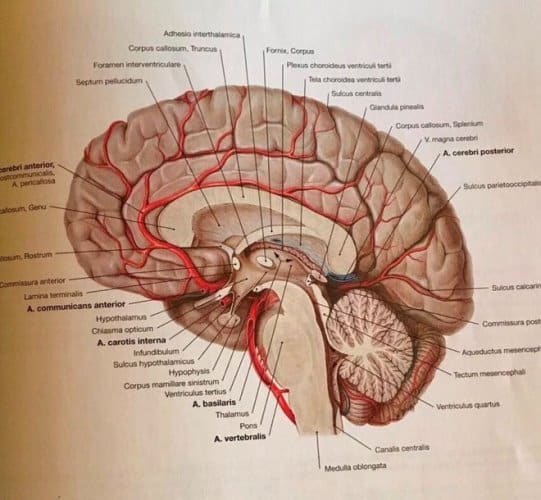

Jeder, der diese Zeilen liest, sollte mittlerweile wissen, wie ein Baby gemacht wird. Ist nicht wirklich kompliziert, würde ich mal vorsichtig behaupten. Eine weibliche Eizelle, ein männliches Spermium und ein bisschen romantisches Kerzenlicht, mehr braucht es dazu nicht. Sobald diese beiden Zellen aufeinandertreffen, startet ein über die Jahrmillionen etabliertes Programm, das in neun Monaten einen kompletten Menschen zusammenbaut. In dessen Kopf sich ein ca. eineinhalb Kilo schwerer Klumpen befindet, der Gedanken, eine Vielfalt an Emotionen und geniale oder weniger geniale oder strunzdumme Ideen produziert und uns zu dem Ich macht, das wir sind. Wie cool ist das denn bitte?

ANWALT ODER ARZT, DAS IST HIER DIE FRAGE.

Trotz alldem muss ich zugeben, dass es Zeiten gegeben hat, in denen ich unsicher war, ob das ganze Medizinzeug seinen Hype wert ist und ob es das Richtige für mich ist. Ich habe nach dem Abitur eine Zeit lang im Rettungsdienst gearbeitet. Es war eine interessante Zeit, aber die langen, anstrengenden Schichten, viele undankbare Patienten und zynische Kollegen waren auf lange Sicht zermürbend. Eine kleine Identitätskrise folgte. Will ich wirklich jeden Morgen aufwachen und mit Krankheit, Leid, Tod und den anderen unschönen Dingen, die im Paket Ärztin mitgeliefert werden, zu tun haben? Soll ich nicht doch lieber Jura studieren und Anwältin werden, mich jeden Tag an einen sauberen Schreibtisch vor den Laptop setzen und in einem netten Büro mit angenehmen Arbeitszeiten mein berufliches Dasein fristen? Es war verlockend und eine echte Option.

EIN ROSAFARBENER KLUMPEN FLEISCH

Dann kam der Tag, an dem ich zum ersten Mal bei einer Obduktion dabei war, zusammen mit anderen Auszubildenden des Rettungsdienstes. Das heißt, ich sah dabei zu, wie ein Pathologe einen Verstorbenen aufschneidet, um dessen Todesursache zu erforschen. An diesem Tag habe ich zum ersten Mal ein menschliches Gehirn gesehen. Ich hielt es in meinen Händen. Es war jenes einschneidende Erlebnis, das den endgültigen Entschluss meinerseits nach sich zog, eine Medizinerkarriere einzuschlagen.

Dieser rosafarbene, unscheinbare, eineinhalb Kilo schwere Klumpen war das Leben, das Ich, das Wesen eines Menschenlebens. Jede Emotion, jede Idee, jede Erinnerung, die Essenz dieses einen Menschen passte in meine Hände.

Ich dachte nur: Wie unfassbar cool ist das bitte. Es gibt nichts Großartigeres als die Medizin. Ich werd Ärztin, so schaut‘s aus.

An diesem Tag habe ich zum ersten Mal ein menschliches Gehirn gesehen. Ich hielt es in meinen Händen. Es war jenes einschneidende Erlebnis, das den endgültigen Entschluss meinerseits nach sich zog, eine Medizinerkarriere einzuschlagen. © Julia Praxenthaler/meinplan.at